2月7日,比利时数学家英格丽·多贝西(Ingrid Daubechies)获得了2023年度沃尔夫数学奖。在昨天文章【1】的留言中,有读者注意到多贝西和比利时的另一位数学家让·布尔甘(Jean Bourgain)有着极为相似的学术背景,两位数学家都于1975年毕业于比利时荷语布鲁塞尔自由大学(VUB),之后都移居美国,都取得了卓越的学术成就。

让·布尔甘,1954年出生于比利时的奥斯坦德,他的父母都是医生。1971年布尔甘进入荷语布鲁塞尔自由大学学习数学,并于1977年获得博士学位。1981年,他受聘为这所大学的教授。1985年,布尔甘移居到美国,在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校担任教授。1991年,布尔甘加入加州理工学院。

布尔甘的研究领域主要为数学分析、解析数论、组合学、空间几何和偏微分方程。1994年,他因为巴那赫空间几何方面的突出贡献而获得菲尔兹奖。2016年他受封比利时男爵头衔,同年获得2017年度数学突破奖。

2018年12月,布尔甘因胰腺癌去世。

在2021年6月美国数学会出版的《美国数学学会通讯》(Notices of the American Mathematical Society)第68卷第6期【2】中,普林斯顿大学的彼得·萨奈克教授和加州大学洛杉矶分校的陶哲轩教授共同发表了一个纪念布尔甘的合集,他们收录了布尔甘生前好友及合作者写的回忆文章。其中,多贝西分享了她和布尔甘之间的一些回忆和友谊。

以下是我对多贝西回忆文章的翻译,限于英语水平,如有不准确之处,还望谅解。

我和让·布尔甘的相识可以追溯到很久以前:那是1971年,荷语布鲁塞尔自由大学(VUB,译者注:以下荷语布鲁塞尔自由大学简称VUB)新生开学的头几个星期,当时我们才17岁。按照许多欧洲大学的惯例,我们在入学时必须申报自己所在的专业,当时让的专业是数学(必须的!),而我的专业是物理学。

那时的VUB是一所相当小的大学,一年前它刚刚从说法语的布鲁塞尔自由大学(或ULB。在英语中,VUB和ULB都被翻译为布鲁塞尔自由大学)中独立出来。在此之前,VUB只是ULB中说荷兰语、用荷兰语教学的一个分支部门。ULB成立于19世纪初,其明确目标是完全独立于国家、教会或任何教条,正如其座右铭“Scientia vincere tenebras”即“通过科学征服黑暗”所示。后来,VUB选择了“Redelijk Eigenzinnig”即“合理的坚强意志”作为口号。比利时有很多优秀的大学教育资源,当让和我(以及我们的父母)进行选择时,VUB的这种哲学立场对我们的选择起到了很重要的作用。

这就是我与让的相识之始。

在VUB成立之初,物理专业和数学专业的学生有不少共同的课程。在他们的第一学年,物理专业的学生需要学习要求更加严苛的物理和化学课程(虽然物理和化学也是数学专业学生的必修课),但他们可以免修数学专业学生必修的射影几何。

从第二学年开始,两个专业的课程设置上有了更多的不同——特别是,物理专业的学生有一门很棒的光学方面的课程,在这门课中,我了解到一个(完美的)透镜可以用来进行傅里叶变换,我们在这门课的课堂实验中制作出了全息图,这对于1972年的大二学生来说,无疑是一次奇妙的体验。这次经历给我留下了深刻的印象,我之前一直在考虑转到数学专业,但这门课坚定了我主修物理学的决心,这是一个我从未后悔的决定(尽管后来我的方向还是有了变化,现在我假装自己是一位数学家)。

第二年结束后,让和我在课程表上渐行渐远。尽管如此,从微积分和线性代数到拓扑学和复分析,在前两个学年中我们还是一起上了大约十门数学课。作为一所小型大学,VUB引以为豪的是为学生提供了丰富的培养经验,其中包括很多辅导课和问题研讨会。作为数学方向最强的两个学生,让和我很快就发现了彼此的存在。让了解的数学知识比我还多,有一次一位工程系的学生向我们提出挑战,要我们求出追逐问题中的轨迹曲线(译者注:我们也曾讨论过同样的问题【2】),当时让已经掌握了一些我从未听说过的求解微分方程的技巧。他是我遇到的第一个至少和我一样擅长数学的男孩,所以我很快就对他有了怦然心动的感觉。

对于每门数学课,学校每周都设置了两个小时的问题研讨会,学生们通常会在研讨会开始时拿到一张问题列表,然后在来回走动的助教的帮助下尝试解决这些问题。让和我会在这些问题上互相比赛,在相当多的情况下我取得了胜利,因此勉强地赢得了他的尊重,我确信他并不是故意让我赢的!那一年,我们经常在一起玩,在大多数不上课的时间里都在谈论数学,经常去空的教室里用黑板。偶尔,我也会建议我们谈论些别的事情,或者玩玩游戏,但让对此会表示不解。

经过一个漫长暑假的离别(让的家乡在这个国家的另一端,距离我的家乡70英里),我对他的爱慕之情已经悄然褪去。在物理专业的同学中,我找到了一个男朋友,他很会讲故事,是一个手很巧的实验伙伴,也是一个有天赋的钢琴手和作曲家,但他的数学却不怎么样。我选择和一个不以数学为中心的人在一起,让对我这个奇怪的愿景表示惊讶。

有一件事让我记忆犹新:在秋季学期结束前的一场数学笔试中,让和我都提前交了卷,我们在考场外的走廊上聊天,讨论着各个问题的解答。这时,我的男朋友也从考场走了出来,他擦了擦额头,感谢我考前给他的辅导,他认为这对他这场考试非常有帮助。当让离开时,我听到他喃喃自语,他真心地怀疑那个人能否理解我们刚刚讨论过的数学问题中的那些精妙之处。

在大学的最后两年里,我们的交集越来越少。VUB 75届数学和物理专业学生成绩和学位的官方宣布仪式,即所谓的最终“宣告仪式”结束之后,我们所有人(人数不多,总共不到30人)决定去布鲁塞尔大广场找一家咖啡馆喝几杯啤酒。

当时,我们中的大多数人都已经安排好了未来的工作:让和我都在VUB获得了博士生奖学金(在比利时,研究生通常留在他们获得本科学位的机构),另外一些人也大多如此(包括我当时的男朋友,他最近作为一名实验半导体物理学家从学术生涯中退休),其他人则以高中教师、各种公司职员或者公务员的角色继续其职业生涯。尽管在后来的几年中,我们这些人中的一些人会在婚礼或者其他场合中再次相聚,但那次喝酒是我们团队作为整体聚会的最后一次。

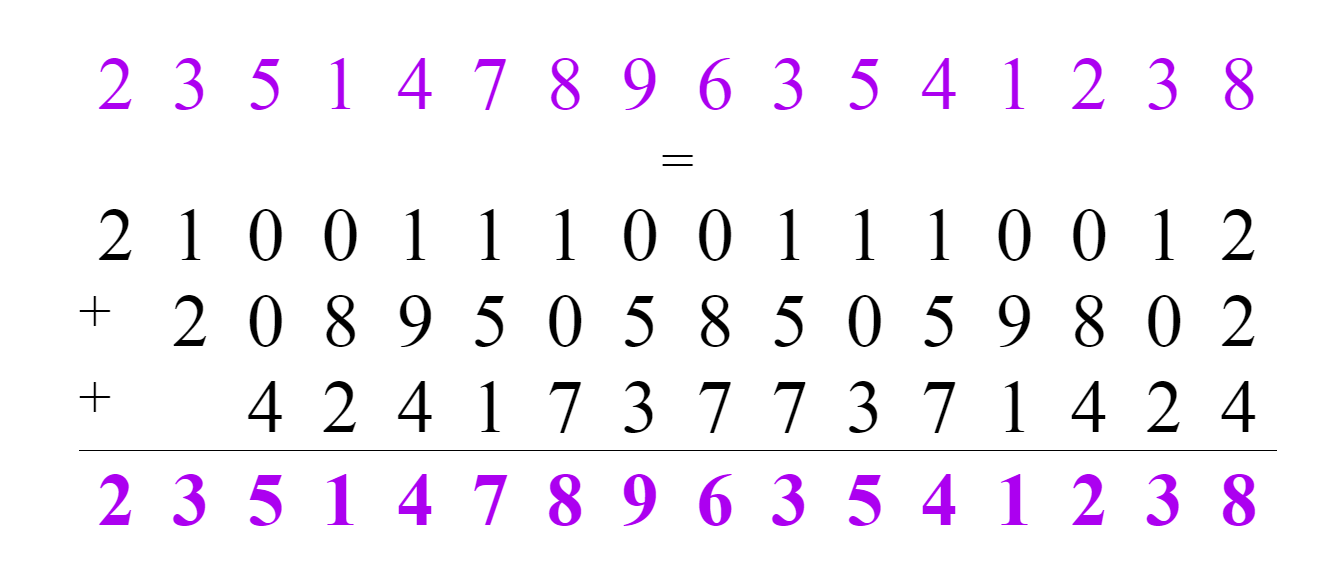

我们回忆着,品味着过去四年中的种种美好,笑声不断。渐渐地,在酒精的刺激下,我们开始玩一些不着四六的派对游戏。在某个时候,有人提出了一个古老的思维游戏:三个朋友去酒吧,各点了些不同的饮品,最后他们决定把账单平分。账单上总共是25法郎,他们三人各自放下10法郎的硬币,服务员结算后返回了5枚1法郎的硬币,朋友们每人拿回了1法郎,将剩下的2法郎作为小费留在桌子上。请稍等——这里明明不对劲——因为他们每人拿回了1法郎,所以实际上他们每人花费了9法郎,加上2法郎的小费,总共应该是27 + 2 = 29法郎,但我们一开始看到的是30法郎……那缺失了的1法郎到哪里去了?当时让也喝了不少啤酒,这个愚蠢的问题把他难住了好几分钟,引发了其他人(友好的)哄堂大笑。即使几十年后,当我们中的一些人再次相遇,对那件事的回忆仍会让我们再次放声大笑。

在随后的这些年中,让和我经常会在一些场合碰到,即使我们不再是亲密的朋友,但我们始终保持着那种相识已久的人之间才有的轻松的关系。不管我们在世界的哪个角落相遇,也不管我们距离上一次相遇过了多长时间,我们总是会用荷兰语聊天,就像我们在大学时那样。

在苏黎世的国际数学会议(ICM)上,我很高兴能与让再次相会,在那次大会上他荣获菲尔兹奖,我深感欣慰能够成为他走下领奖台时第一个向他表示祝贺的人。那时,让在IHES(译者注:法国高等科学研究所)工作,而我在美国,正从贝尔实验室过渡到普林斯顿大学。不久后,我们在新泽西的同一个小镇上住过一段时间,这个小镇与我们第一次相见的地方相隔半个地球,这个世界真小!

多年以后,也是让获得了很多奖项以后,我很高兴能够再一次祝贺他,这一次是在他获得2017年数学突破奖的仪式上,这一次我以国际数学联合会(译者注:IMU)的名义对他表示祝贺。当时,让已经在与癌症作抗争,我们都希望他能战胜疾病,但很遗憾,并未如愿。

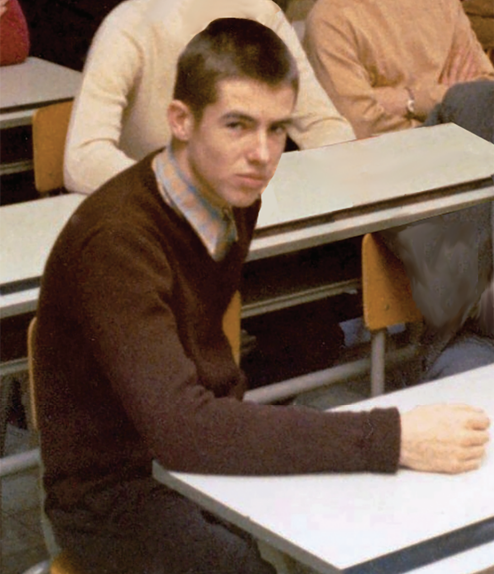

一位同班同学传来了一张令人难以忘怀的照片,如图1所示。在那个智能手机还未出现的年代,我们日常生活中拍摄的照片非常少,这张照片成为了那段时光中的让给我们留下的唯一纪念。

图1:1971年春天的让·布尔甘,截取自其高中班级照片。

不幸的是,虽然他不是我们这个团体中第一个离开的人,但他无疑是我们中最杰出、也可能是最特立独行的成员,我们对他的离去感到悲伤,他太年轻了。

我们所有人,尤其是我,将继续深情地将他铭记于心中。

多贝西对布尔甘的回忆,既是数学家之间的惺惺相惜,更是一种同学之间友情甚至恋情的情感表达。抛去他们的学术成就不说,光是这份感情就弥足珍贵。

我的女儿也正在读大学一年级,她和她的同学们也正是十八九岁懵懵懂懂的年龄,他们经常有些不着四六的中二行为,有些我们作为父母看不懂的乐趣;但大学阶段无疑是他们人生中最美好的时光之一。这些孩子刚刚开始独立的生活,拥有着自由和无拘无束的青春,可以结交新朋友,品尝友情和爱情的甜蜜和苦涩,学会独自面对困难和承担责任。所有的这些青葱经历都将成为他们美好的记忆,和那些伴随成长的朋友们一起,成为他们一生中最珍贵的财富。

参考出处: