9月17日,欧洲央行公布了欧罗巴系列欧元纸钞中最后两个面值、100欧元和200欧元纸币的样张,这两个面值的新欧元纸钞将在明年五月份进入市场流通。

作为一个全新的货币,作为统一的欧洲的象征之一,欧元在2002年诞生之前就受到了各方面的关注,和欧元硬币一样,欧元纸钞的设计也是大家关注的焦点之一。

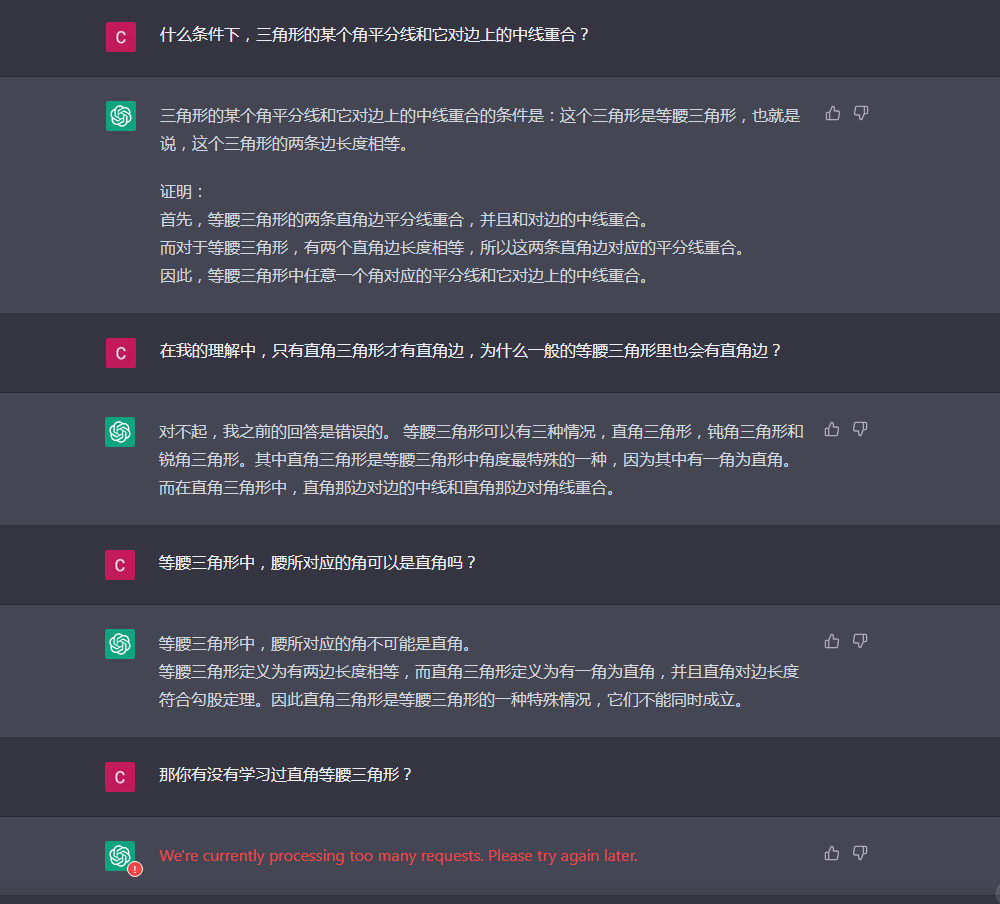

1994年欧洲货币管理局(European Monetary Institute)公布欧元纸钞将由七个不同面额组成,这些面额分别为5欧元,10欧元,20欧元,50欧元,100欧元,200欧元和500欧元。1995年,欧洲货币管理局决定欧元纸钞的设计基调为“欧洲的历史和风格”。1996年,欧元纸钞设计方案提交截止,一共有27个传统设计和17个现代设计入围。1996年12月,欧洲货币管理局宣布来自奥地利国家银行的Robert Kalina的作品被选为优胜。2001年,这套作品的最后设计方案被公布,2002年1月,首套欧元纸钞进入流通。

在这40多个设计中,大多数作品采用了雕像和艺术品作为主题,也有一些设计的主题为历史名人或者动物,当年所有这些参赛作品现在仍然可以在欧洲央行的网站上找到【1】。

以动物为主题的欧元纸钞设计【1】。

以艺术雕像为主题的欧元纸钞设计【1】。

Robert Kalina的设计以建筑为主题,正面的内容主要是欧洲各个时期的门廊和窗户,背面的内容则是各个时期相应的桥梁。欧洲央行认同门廊和窗户象征着着欧洲面对世界的开放、而桥梁象征着欧洲和世界的连接这一寓意,因此,Robert Kalina的设计不仅成为了2002年首套欧元纸钞的中标作品,而且在2013年发行的第二套欧元纸钞欧罗巴系列中欧洲央行仍然使用了这一主题设计。

和第一套欧元纸钞相比,欧罗巴系列欧元纸钞在防伪技术上有了较大的改进,不过在图案上新的欧元纸钞上仍然保留了Robert Kalina的设计元素。欧罗巴系列的5欧元纸钞于2013年率先进入流通,10欧元、20欧元、50欧元纸钞分别于2014年、2015年和2017年相继面世,100欧元和200欧元将于2019年进入市场。因为流通需求量较低以及出于打击黑钱的需要,欧洲央行决定不再发行500欧元纸钞。

欧元纸钞背面的主题是欧洲各个历史时期的桥。据欧洲央行解释,为了突显统一的欧洲的主旨,这些桥仅仅是普遍意义上的桥梁,它们虽然具有各自时代下鲜明的建筑特征,但它们都是“虚构”的桥,在现实中并不存在原型。这大有一碗水端平的意思——言下之意就是既然欧元是全欧洲统一发行的货币,那么谁也别想在纸钞上打上自己国家的印记——这一点和欧洲硬币的设计存在着不同,在欧元硬币的背面,发行国可以采用自己国家的特有元素。

七种面额的欧元纸钞主题分别代表着古典时期、罗曼风时期、哥特时期、文艺复兴时期、巴洛克和洛可可风格时期、新艺术运动时期和现代的建筑艺术风格。这些不同时期的建筑风格在正面的门廊和窗户上有着比较鲜明的特点,而在背面的桥梁设计上相互间的差别则相对较小。

上图:第一套5欧元纸钞背面。下图:第二套5欧元纸钞背面【2】。

5欧元纸钞以灰色为颜色基调,表现的是古希腊及古罗马时期的古典主义建筑风格。古希腊的建筑以神庙、柱廊和剧场为主,古罗马的建筑中则开始大量出现圆拱和穹窿。5欧元纸钞背面的桥梁同样具有多层圆拱的结构——如果把它卷起来,我们多少可以看出些罗马大斗兽场的意思。

虽然欧洲央行否认这些桥梁具有原型,但我觉得至少在5欧元这张纸钞上,这座桥应该是有原型的。历史上保存至今的古罗马建筑实在是屈指可数,人们很容易就能辨认出这座桥应该就是法国的加尔水道桥(Pont du Gard)。

加尔水道桥【3】。

加尔水道桥位于法国尼姆的东北部,建于公元一世纪。当时的罗马人在此修建了一条长达50公里的水道,利用自然高差将泉水从北部的于杰斯输送到尼姆。水道的主体位于地下,当水道需要跨越加尔河时,罗马人便建起了这座加尔水道桥。这座桥一共有三层,每层有若干个圆拱,如果我们将它和纸钞对比一下,可以发现其圆拱的大小比例和5欧元纸钞背后的图案惊人地一致。

除了这个“原型”,西班牙的塞戈维亚水道桥(Aqueduct of Segovia)可以算作古罗马时期多层圆拱桥的另一个杰作。该桥同样建于公元一世纪,同样用于输水,只不过这座水道桥只有两层圆拱;虽然只有两层,但此桥底层的圆拱十分高大宏伟,在气势上并不输给加尔水道桥。

塞戈维亚水道桥【4】。

类似的多层圆拱桥梁在欧洲存世不多,后世仿造的也寥寥无几,所以古典主义的桥梁很容易被人们所辨识。

上图:第一套10欧元纸钞背面。下图:第二套10欧元纸钞背面【2】。

10欧元纸钞以红色为颜色基调,表现的是公元十世纪到十二世纪时期欧洲盛行的罗曼式建筑风格。罗曼式建筑延续了古罗马时期的穹窿和拱门结构,和古罗马时期相比,罗曼式教堂增加了六分拱、厅堂、钟塔和回廊等结构。在桥梁方面,罗曼式的桥梁外观十分古朴,桥墩厚重,桥面平直,不带任何装饰。

10欧元纸钞背面的这座桥结构简单、造型普通,更多地是一种建筑概念的表现,对此我倾向于相信欧洲央行的表述,这座罗曼式的桥梁在现实中并没有原型。

如果非要从外形上给它找一个“原型”,那么德国宾根的德鲁苏斯桥(Drususbrücke)也许是个合适的实例。德鲁苏斯桥名字来源于古罗马的将军德鲁苏斯,相传最初是罗马人在纳额河上建造的一座木桥,十一世纪间木桥被石桥取代。该桥在历史中屡屡遭到破坏又多次得到重建,1945年石桥被德军炸毁以阻挡盟军的前进。现存的石桥于1950年代重建,风格上保留了十一世纪罗曼式石桥的外观。

德鲁苏斯桥【5】。

和古典主义的桥梁不同,虽然罗曼式的桥梁主要出现在十二世纪之前,但因为中世纪建筑风格的重叠和反复、洪水和战争带来的桥梁被毁和重建、以及后世的模仿等等,欧洲罗曼式的桥梁现存较多。如果不知道其历史背景,很多后世建造的桥梁也容易被认作为罗曼式桥梁。比如英国威尔士曼诺河上的斯肯弗里斯桥(Skenfrith Bridge),此桥建于1824年,是实打实的“仿古”建筑,但它的外形和第一套5欧元纸币背面的那座桥则十分相似。

“仿古”的斯肯弗里斯桥【6】。

上图:第一套20欧元纸钞背面。下图:第二套20欧元纸钞背面【2】。

20欧元纸钞以蓝色为颜色基调,表现的是从公元十二、十三世纪开始在欧洲出现的哥特式建筑风格。由于这个时期人们崇尚无限接近上帝,所以哥特式的教堂大多拥有高耸的尖顶,众多的肋组成的网络为屋顶提供支撑,彩色玻璃马赛克的大窗取代了大面积的墙面。另外,尖拱和飞扶壁也是哥特式建筑的特征,科隆大教堂和巴黎圣母院就是典型的哥特式建筑。

不过在桥梁上,哥特式风格的特点就不那么突出了,除了桥拱也趋向于尖拱以外,其它方面和罗曼式桥梁并无太大区别。

法国的阿维尼翁桥(Pont d’Avignon)被认为是一座哥特式风格的桥梁。阿维尼翁桥又叫做圣贝内泽桥,始建于1185年,后来因洪水多次被毁又多次重建。现存的阿维尼翁桥建于1234年,但在之后的洪水中大部分桥体被冲塌,最初的22个桥拱中只有4个得以保存至今,成为一座“断桥”。

阿维尼翁“断桥”【7】。

在建筑风格上,阿维尼翁桥结构简朴,桥面平整,桥拱跨度较大,似乎与20欧元纸钞背面的那座桥有着较大的区别。不过,因为阿维尼翁桥和其岸边的阿维尼翁教皇宫建筑于同个时期,教皇宫是一座典型的中世纪哥特式建筑,所以这座风格厚重的桥也被认为是哥特式风格的桥梁。

同样在南法,阿维龙始建于十四世纪的“老桥”(Pont Vieux)则更有哥特式风格,在其身后那座高耸的哥特式教堂的映衬下,这座桥拱略尖、桥面凸起的老桥无疑带有强烈的哥特式风格,与20欧元纸钞背面的那座桥也更相像一些。

阿维龙的“老桥”【8】。

上图:第一套50欧元纸钞背面。下图:第二套50欧元纸钞背面【2】。

50欧元纸钞以橙色为颜色基调,表现的是公元十四世纪到十七世纪文艺复兴时期欧洲的主要建筑风格。所谓“文艺复兴”,要摒弃的是宗教气氛浓厚的哥特式,要复兴的是经典的希腊和罗马风格。与哥特式主要流行于法国和德国不同,文艺复兴风格的建筑主要展开于意大利,哥特式的尖拱和肋被摒弃了,建筑回到了柱式和圆拱风格。

在桥梁设计方面,文艺复兴时期的桥梁和罗曼式风格的桥梁区别不大,和哥特式风格的区别也仅仅存在于桥拱和桥面的弧度上,最大的区别或许只存在于建造年代上,十三世纪是一个分水岭,之前罗曼式居多,之后才慢慢进入文艺复兴时期。因此,罗曼式也好、哥特式也好、文艺复兴风格也好,在石桥的外观上经常被混在一起,被人统称为“中世纪风格”。

意大利佛罗伦萨的天主圣三桥(Ponte Santa Trinità)兴建于1567年左右,是一座文艺复兴风格的石灰岩桥。和与之毗邻的老桥(Ponte Vecchio)相比,天主圣三桥的建筑年代要晚大约200多年,随着当时建筑技术的发展,天主圣三桥的桥拱已经从半圆形演变成为半椭圆形,桥拱的跨度更大,达到了29到32米。

佛罗伦萨的天主圣三桥【9】。

晚于意大利,巴黎的皇家桥(Pont Royal)建于十七世纪,它是目前塞纳河上历史第三悠久的古桥,被认为是法国文艺复兴晚期桥梁设计的一个代表。皇家桥的桥拱也呈椭圆形,跨度从17米到24米不等,桥墩两边的分水锥有着斜坡状的锥顶,基本上和50欧元纸钞上的设计相同。

巴黎的皇家桥【10】。

上图:第一套100欧元纸钞背面。下图:第二套100欧元纸钞背面【2】。

100欧元纸钞以绿色为颜色基调,其主题图案表现的是巴洛克和洛可可的建筑风格。在文艺复兴风格的基础上,从十七世纪开始,欧洲的建筑大量使用弧线和曲面,采用大理石和金属等装饰物,抛弃了古典主义的简洁、严肃和大气,逐渐形成了繁琐而喧哗的巴洛克风格。洛可可风格出现于更晚一些的十八世纪,大量采用贝壳、花环等形状,主要体现于室内装饰的奢华和精致上。有人开玩笑说,如果你看到一串串从屋顶垂下、带有金色或者宝石绿点缀的花枝或者藤蔓结构,那错不了,一定是洛可可风格。

在桥梁设计方面,巴洛克和洛可可风格的特点还是比较鲜明的。首先,随着材料和技术的进一步发展,桥墩的承重能力加强,使得桥墩和分水锥的外观从中世纪的厚重转向秀气;其次,桥拱跨度进一步增大,椭圆形桥拱成为主流;第三,桥面上大量采用雕镂桥栏、装饰精致的路灯,桥头和桥面配有雕像等等。

和02版100欧元纸钞上的这座桥最相像的,应该要算英国伦敦泰晤士河上的维斯特敏斯特桥(Westminster Bridge)了。维斯特敏斯特桥始建于十八世纪,在十九世纪中叶该桥得到重建,重建后的维斯特敏斯特桥长约250米,一共有7个桥拱,主体上为铸铁结构。维斯特敏斯特桥的桥拱呈长条椭圆形,桥墩截面较小,有效减少了洪水对桥墩的冲击,桥面上建有镂空铸铁的桥栏,每个桥墩上方都有铸铁的路灯。

伦敦维斯特敏斯特桥【11】。

上图:第一套200欧元纸钞背面。下图:第二套200欧元纸钞背面【2】。

200欧元纸钞以黄色为颜色基调,表现的是新艺术运动时期的建筑风格。新艺术运动时期指的是兴起于十九世纪末、盛行于二十世纪初的一种艺术和设计风格,它摒弃了巴洛克时代带来的繁琐和矫饰,讲究自然的装饰风格,在建筑方面开始使用玻璃和锻铁这类的材料。因为材料和建筑技术的发展,这个时期的桥梁开始使用钢筋混凝土结构,这使得建造大跨度的桥梁成为现实。

世界上第一座钢筋混凝土的桥梁出现在法国的沙泰勒罗,这座名为卡米耶-德-奥格(Camille-de-Hogues)的桥梁建造于1899年,名字来自于当时沙泰勒罗的市长。在这座桥中,钢筋混凝土取代了传统的铸铁和砖石,一方面减轻了桥梁的重量,另一方面加强了桥梁的强度,因此这个桥的三个桥拱跨度达到了40米、50米和40米,超过了铸铁砖石结构30米左右的桥拱跨度限制。

沙泰勒罗的卡米耶-德-奥格桥【12】。

第一套500欧元纸钞背面【2】。

500欧元纸钞以紫色为颜色基调,表现的是二十世纪中叶以来的现代建筑艺术风格。这张02版500欧元纸钞正面的图案是一栋以玻璃幕墙和百叶窗结构为特点的写字楼,而背面则是现在常见的斜拉索桥梁。

让我们从南法的尼姆开始,再回到南法的阿维龙。阿维龙的米约高架桥(Viaduc de Millau)建于2004年,该桥跨越了南法的塔恩河谷,是巴黎到蒙彼利埃高速公里的一部分。米约高架桥的桥面平均高度约270米,最高的一个桥墩高达343米,名列世界第一。

米约高架桥【13】。

2013年,荷兰建筑设计师Robin Stam突发奇想,他决定把欧元纸钞上的这些桥梁搬到现实中来,他的这个想法得到了鹿特丹郊区一个叫Spijkenisse的镇子的支持,镇子决定采用Stam的设计,在镇子中的一条小溪两岸建造七座小桥,模仿欧元纸钞背面的这些经典桥梁【14】。

不得不说,荷兰人的商业头脑还是杠杠的,这些仿造的桥梁真的就给这个小镇子带来了不少游客。

不过,要说到建筑艺术,我不得不说:这都是些啥啊!颜色艳俗、做工粗糙,自带一股浓浓的四线县城山寨风。

差评,必须是差评!

参考出处:

- https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro_catalogueen.pdf

- https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_banknotes

- https://www.mylittleadventure.com/best-things/avignon/tours/small-group-half-day-pont-du-gard-and-roman-theater-tour-with-wine-tasting-from-avignon-JceNtyE9

- https://www.mnn.com/lifestyle/arts-culture/photos/12-astounding-aqueducts/aqueduct-segovia

- https://www.youtube.com/watch?v=ZPFlBl78EFU

- http://www.skenfrith.co.uk/activities/walks/

- https://www.art.co.uk/products/p29685742680-sa-i8719743/zechal-avignon-bridge-with-popes-palace-pont-saint-benezet-provence-france.htm

- https://www.trekearth.com/gallery/Europe/France/South/Midi-Pyrenees/Saint-Affrique/photo1268257.htm

- http://www.teladoiofirenze.it/storie-firenze-2/3-cose-che-forse-non-sai-su-ponte-santa-trinita/

- http://paris1900.lartnouveau.com/ponts/pont_royal.htm

- https://www.videoblocks.com/video/4k-big-ben-london-traffic-on-westminster-bridge-red-double-decker-buses-spznhakgiiq2a533l

- http://intranet.pogmacva.com/eu/obras/42733

- https://www.lafargeholcim.com/millau-viaduct-lafargeholcim-cement-and-concrete-worlds-highest-bridge

- https://www.reddit.com/r/pics/comments/2plb0i/all_the_euro_notes_compared_to_their_bridges/